O botão do elevador

Cada vez que apertava o botão do elevador acendia uma luz vermelha. Isso era todo santo dia: Inês acordava, fazia xixi, tomava banho cantarolando, escovava os dentes, alimentava e alisava a gatinha, lia o jornal, aguava as plantinhas, tomava café-com-leite e pão-com-manteiga com a família, arrumava a bolsa, vestia a roupa, calçava os sapatos, separava o dinheiro trocado para a passagem, beijava os seus, abria a porta, saía, fechava a porta, descia as escadas, atravessava a praça, pegava o ônibus, sentava na janela, descia no Centro, atravessava a rua, empurrava a porta blindex, dizia bom dia sorrindo para todos no salão e...apertava o botão do elevador.

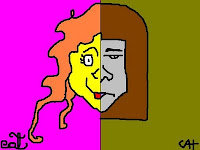

Era o momento em que o tempo parava, ali, em frente ao botão do elevador. Todo dia sentia um frio na nuca, olhava para a rua e dava uma vontade de sair correndo... mas sempre olhava de volta para o botão do elevador até acender a luz vermelha. Feita a luz, a partir daquele instante, não era mais a Inês que estava ali, a nossa Inês, lembra? A Inês que tem uma gatinha, beija os seus, molha plantinhas e lê jornal? Não! Agora somente Lanna existia, mulher completamente possuída pelo Banco, seu líder supremo, seu amo magnânimo. Ainda no elevador colocava o broche com o logo do Grande Pai. As entranhas impregnadas de balancetes e de normativos eram imperceptíveis sob sua barriga, reta e seca. A bílis, no canto da boca reta e seca, não escorria porque estava presa pela língua bifurcada. O nariz, reto e seco, apontava, amolava e imolava o teto e a todos. Dentro de seu peito reto autenticava um coração seco onde não existe a menor chance para os gerentinhos, tudo seria feito para que não batessem as metas. Tolerância zero para com os funcionários, que engolissem calados a marmita fria e a raiva subalterna. Nas veias de Lanna rastejava um oleoso escárnio para com o vigilante e, para a tia da copa, reservava diariamente doses cavalares de humilhação, muita humilhação. Motoqueiros e maloteiros constituíam a escória do mundo e não lhes dirigia palavras, só insultos.

Especial desprezo era destilado para os clientes, que aguardassem retorno inutilmente, que repetissem suas dúvidas num labirinto infindável de ligações. Mas, para o chefe tinha um sorriso especial de dentes brancos estatuais. O chefe, bobo de covardia, covarde de bobo, jamais conseguiria vislumbrar com seu olhar ruminante a cauda do belzebu dentro daquele terninho vermelho. O dia passava totalmente sob controle, sob circulares, sob reuniões, sob suas patas escondidas sob sandálias de bico fino. Batia o ponto às dezoito horas em ponto e, como um ogro amaldiçoado, voltava para a mesa de trabalho com o vil intuito de preparar as maldades a serem aplicadas no dia seguinte. Última a sair, apagava os dijuntores seguindo passos marciais até a porta.

Assim se passaram singelos vinte aninhos, acorda Inês, luz acende, acorda Lanna, luz apaga...luz acende, apaga, acende, apaga, apaga, apaga! A luz não acendeu na manhã de 24 de junho, dia de São João. Inês olhou para a rua novamente. Lá fora um carrinho de água-de-côco passou lentamente, os ônibus passaram lentamente, gente e cores lá fora. Olhou para a porta do elevador que não abria e a luz que não acendia. O coração começou a pular dentro daquele arquivo lacrado. Uma música veio da igreja ou de dentro dela? Alcançou a porta da rua mas olhou novamente o elevador na esperança de ver a luz e fechou os olhos sabendo quem estava lá. Ouviu Lanna se abrir e o elevador chamar seu nome. Uma ventania louca balançou as copas das árvores; lá fora, o cheiro do mar voava.

Não respondeu, não foi, não abriu os olhos até chegar na calçada. Não olhou para trás. Não, não mais, nunca mais.

Comentários